Texte d’abord publié en anglais sur le site Visegrad Insight

Les manifestants de la Génération Z ont fait basculer le gouvernement de la Serbie – sans se reconnaître dans les combats politiques traditionnels. Le 28 janvier, une mobilisation massive des étudiants a poussé le Premier ministre Milos Vucevic à la démission. Les manifestations s’intensifient depuis des mois, déclenchées par un accident mortel dans une gare nouvellement construite à Novi Sad. Ce mouvement qui a commencé par des appels à rendre des comptes a progressivement changé de dimension et représente maintenant le plus grand défi lancé au système dirigeant depuis des décennies en Serbie.

Cependant, contrairement aux manifestations qui ont renversé le régime de Milosevic en 2000, on ne sait toujours pas comment l’opposition politique peut capitaliser sur ce réveil remarquable de la société civile.

L’opposition serbe reste faible, mal vue et rejetée à la fois par les étudiants et par les centaines de milliers de personnes qui les ont rejoints. Peu intéressés par la politique traditionnelle des partis, les étudiantes et les étudiants ne soutiennent pas de nouvelles élections – malgré les allusions télévisées de Vučić à un vote en avril – ni un gouvernement de transition ni une médiation. La Serbie entre dans des eaux inconnues.

Éruption de colère

Le 1er novembre 2024, un auvent de verre et de béton s’est effondré sur le trottoir de la gare de Novi Sad. Quinze personnes sont décédées. L’émotion a été considérable dans tout le pays. Comment une gare tout juste rénovée a-t-elle pu s’effondrer de manière aussi dramatique, faisant plus d’une douzaine de morts et de nombreux blessés graves ? La réponse est simple : la corruption.

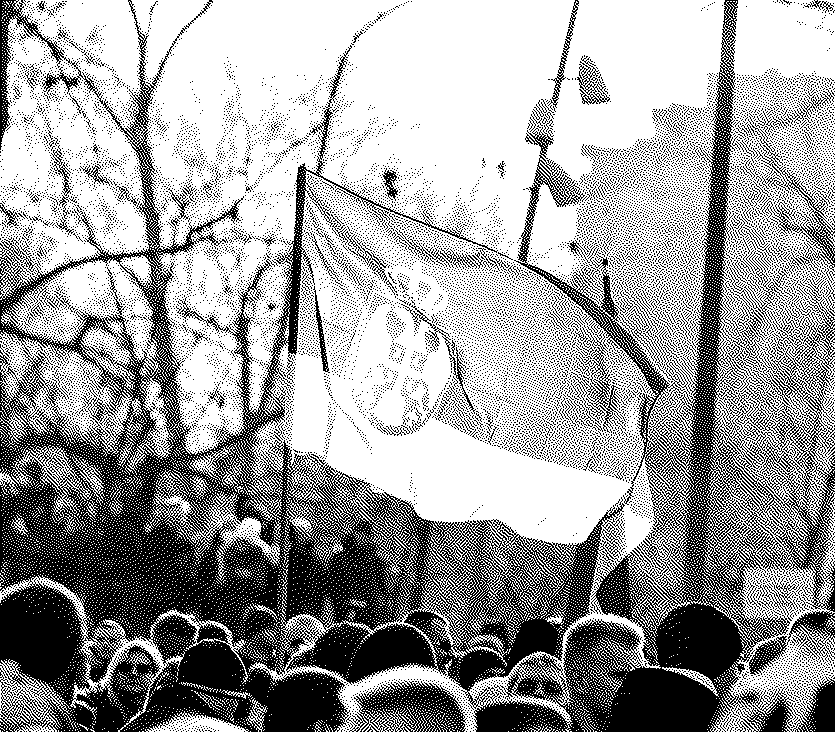

Le pays aspirait à ce que des comptes soient rendus. À la tête des manifestations et des grandes campagnes de désobéissance civile dans tout le pays, les étudiants sont descendus dans la rue et ont lancé des manifestations quotidiennes sous le slogan « 15 minutes de silence pour 15 vies ». Le mouvement s’est étendu, attirant des centaines de milliers de personnes dans plus de 150 villes et villages. En nombre, ces manifestations ont dépassé la révolution du 5 octobre qui a renversé Milosevic en 2000.

Sous la pression, les autorités ont inculpé 13 personnes pour la catastrophe de Novi Sad, dont l’ancien ministre des transports Goran Vesić. Cependant, cela n’a pas fait taire les voix protestataires, cette réponse faisant l’impasse sur la question de la corruption qui, selon les manifestants, serait à l’origine de la tragédie. Les manifestations se sont poursuivies, avec l’un des plus grands rassemblements serbes de l’histoire, le 22 décembre.

L’un après l’autre, les subterfuges habituels de Vučić ont échoué. Une enquête publique ? Rejetée. Licencier Vesić pour détourner les reproches ? Rejeté. Pendant ce temps, les protestations ont pris de l’ampleur lorsque près de 3 500 professeurs d’université ont signé une lettre publique de soutien aux revendications des étudiants. Ils ont été suivis par des professeurs, des doyens et des recteurs de toute la Serbie, y compris de l’Académie serbe des sciences et des arts. Le mouvement s’est encore élargi lorsque des dizaines de milliers d’enseignantes et enseignants du primaire et du secondaire se sont mis en grève, réclamant des salaires plus élevés et bloquant presque complètement le système éducatif.

À son tour, le 14 janvier, Vučić a tenté une autre dérobade – un référendum consultatif sur sa présidence. Les étudiants l’ont également rejeté, voyant le référendum comme une autre échappatoire que Vučić allait manipuler à son avantage.

Peu de temps après, des dizaines de milliers de manifestants se sont réunis devant le siège de la radio-télévision serbe (RTS) à Belgrade. Ils ont accusé le radiodiffuseur de partialité pro-gouvernementale, en particulier après qu’il a relayé les affirmations de Vučić selon lesquelles des étudiants avaient été payés par des services secrets étrangers pour le renverser. La RTS a également publié des données personnelles qui ne pourraient provenir que de la BIA, l’agence des services secrets serbes.

La tentative du gouvernement de décrire les étudiants protestataires comme des agents de l’étranger a échoué, tout comme ses efforts pour se faire l’écho de la désinformation russe selon laquelle ils étaient les mêmes « propagateurs » de Maïdan 2.0 et partisans des manifestations géorgiennes.

Avec plus de 250 000 étudiants en grève, la plupart des Serbes avaient un lien direct avec le mouvement – en tant que parents, grands-parents ou proches. Ils savaient que leurs enfants, petits-enfants ou membres de leur famille n’étaient pas des agents de l’étranger. Cela a rendu plus difficile pour le Président de tenir sa base électorale.

Le 24 janvier, une grève générale est décrétée. Des barrages routiers, des marches et des grèves d’occupation ont suivi, marquant l’un des plus grands défis pour le Parti progressiste serbe depuis son arrivée au pouvoir en 2012.

Alors que les manifestations sont le résultat logique d’une insatisfaction croissante à l’égard de Vučić – la frustration accumulée à l’égard d’un régime immobile depuis des années – cette révolte populaire présente un trait particulier : le clivage générationnel. Il s’agit de la première révolte de la génération Z en Serbie, une génération qui a une vision différente de la politique, de l’histoire et du pouvoir.

Défi de la génération Z

La génération Z émerge avec sa propre sensibilité, qui échappe aux clivages politiques traditionnels. Leurs revendications n’ont rien à voir avec les oppositions entre Serbie pro-européenne et Serbie pro-russe, entre progressistes et chauvinistes, entre cosmopolites et nationalistes.

Comme l’a dit Vukan Marković, chercheur associé à l’Institut de philosophie et de théorie sociale de l’Université de Belgrade : « Cette génération n’est pas accablée par le passé et observe le monde différemment. Elle a tendance à être moins idéologique et à considérer avec dédain tout ce qui est politique. Contrairement aux mouvements étudiants précédents, ceux qui sont nés entre 2002 et 2006 ne rêvent pas de nouvelles alternatives, ne revendiquent pas de nouvelles visions du monde ».

Au lieu de cela, note Marković, les étudiants veulent un gouvernement qui respecte le droit constitutionnel et les institutions fonctionnelles, et « refusent d’être catégorisés dans les discours traditionnels, que ce soit par le régime ou par l’opposition ». Aucun parti d’opposition ne peut revendiquer ces manifestations comme les siennes – en fait, les étudiants les ont activement repoussés. Ils ne s’intéressent pas aux élections, même si la légitimité de Vučić s’effondre.

Aucune force politique n’a encore émergé pour transformer le mouvement en levier politique. Des gens en colère et enragés s’unissent autour des étudiants qui refusent de participer à la vie politique habituelle. Bien que les étudiants aient obtenu un succès majeur avec le départ du Premier ministre, on ne voit pas bien comment leurs revendications pourraient être satisfaites.

Chaque acte de répression ne fait qu’alimenter leur colère et prolonger les manifestations. Mais, sans opposition organisée, Vučić pourrait encore arriver en tête d’une élection, bien qu’il ait perdu beaucoup de soutiens dans le pays. Le bras de fer se poursuit. Où cela mènera-t-il ?

Des eaux inconnues

Interrogé sur l’importance de l’effondrement du gouvernement, le politologue serbe Srdjan Cvijic a noté : « La démission du Premier ministre Vučević est un non-événement politique. La seule chose qui satisfera les étudiants et arrêtera les manifestations, c’est la réalisation de leurs revendications à la lettre. On en est loin. Les étapes suivantes seraient la formation d’un gouvernement de transition qui aurait pour seul objectif de libérer les médias et de créer les conditions nécessaires à des élections libres et équitables. Le régime d’Aleksandar Vučić a perdu toute légitimité politique. Il n’y a pas de retour au statu quo antérieur au 1er novembre 2024 ».

Cependant, il est difficile de prévoir comment les élections pourraient se dérouler sans rencontrer d’opposition. Pour l’instant, les étudiants s’en tiennent à leurs exigences initiales. Comme l’a résumé Marković : « Ces exigences sont assez simples mais c’est surtout la seule chose sur laquelle toutes les composantes hétérogènes et les comités d’étudiants peuvent s’entendre. Ces demandes ne sont plus une question pratique – elles sont simplement une forme par laquelle les protestations sont communiquées à un public plus large et un moyen d’imposer une pression sur Vučić, le gouvernement et d’autres institutions. Étant donné qu’ils ont renversé un gouvernement, ces manifestations sont déjà très réussies, indépendamment des demandes initiales ».

Le principal résultat de ce mouvement est d’ores et déjà la contestation de la légitimité de Vučić. Le climat de peur et de discipline qu’il maintenait autrefois s’est considérablement atténué en quelques semaines seulement. Quoi qu’il arrive, lui ne changera pas sa manière de gouverner.

Pour l’instant, la colère persiste. Cependant, pour un nombre croissant de Serbes, un faible espoir est en train d’émerger. Ce qui s’est passé le 28 janvier aurait été impensable il y a seulement trois mois.

Comme le disait Srdjan Cvijic :

« Ces moments sont importants. Il nous reste une chance de rétablir la démocratie dans notre pays ».