I. Le nouveau contexte du secteur de l’eau

En premier lieu, le secteur de l’eau subit pleinement l’impact du changement climatique. Nous vivons aujourd’hui une troisième rupture de l’histoire contemporaine en ce qui concerne les services d’eau et d’assainissement. La première révolution est apparue lors de la période hygiéniste, fin du XIXe – début du XXe siècle avec la livraison d’eau potable aux populations et l’amélioration des conditions sanitaires. La deuxième a pris forme dans les années 1950 au moment de la construction des grandes infrastructures. Aujourd’hui, une nouvelle révolution est en cours, la révolution écologique, qui surprend par son caractère systémique, intense et par la rapidité de ses effets sur l’ensemble des territoires et des activités économiques et touristiques.

Cette troisième rupture se caractérise par :

- une modification du cycle naturel de l’eau et une tension sur la ressource en eau douce qui devient structurelle en France,

- des aléas climatiques plus extrêmes et plus fréquents qui se traduisent par des inondations, des tempêtes et du stress hydrique (recrudescence des arrêtés préfectoraux pour limiter les usages, par ailleurs de plus en plus précoces dans l’année, inondations récentes dans le Nord de la France, mégafeux etc.),

- des problématiques de qualité de la ressource en eau. En effet, au-delà des effets observés de nature quantitative, la ressource en eau en France pâtit d’une altération croissante de sa qualité sous l’effet, non seulement du changement climatique, mais aussi des modes de production et de consommation.

En deuxième lieu, le secteur de l’eau doit faire face aux préoccupations grandissantes des citoyens. Les attentes de la population sont multiples et portent ainsi à la fois sur :

- la quantité d’eau : avec la crainte de la pénurie, les questions d’accès équitable à l’eau pour tous, de péréquation et de partage de la ressource pour éviter les conflits d’usages,

- la qualité de l’eau : la préoccupation croissante quant à la présence de micropolluants tels que les PFAS ou le chlorothalonil, largement relayée dans la presse, interroge et inquiète de plus en plus, non seulement parmi les associations représentatives des consommateurs, mais de manière plus large au sein de la société civile.

Enfin, en troisième lieu, le secteur de l’eau doit s’adapter aux conséquences du renforcement de la réglementation européenne. La directive eau potable, la révision de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines, le décret « socle commun » ainsi que les objectifs de transition écologique des territoires impliquent une adaptation du secteur de l’eau.

II. L’inéluctable hausse des investissements à venir pour rattraper le retard pris et faire face à la nouvelle donne de l’eau en France

Alors que les investissements annuels avoisinent aujourd’hui 6,5Md€/an en France, la filière de l’eau estime que le besoin additionnel pour rattraper le retard pris en termes d’investissements par les services d’eau potable et d’assainissement1 est de l’ordre de 15Md€ d’ici 5 ans (soit 3Md€/an2).

A titre d’illustration, au rythme du renouvellement actuel (0,78%3 pour l’eau potable et 0,70% pour l’assainissement en 2022), le remplacement des canalisations prendrait 150 ans, soit bien plus que leur durée de vie estimée à 70 ans. Les Assises Nationales de l’Eau, le Plan France Relance et le Plan Eau ont tour à tour contribué à dresser un diagnostic de la situation et des besoins ; il reste toutefois à mettre en œuvre collectivement ces recommandations, et donc à investir pour une meilleure performance des services d’eau et d’assainissement.

A ces investissements « de rattrapage », il convient d’ajouter les investissements indispensables au regard, d’une part, du renforcement de la réglementation, notamment concernant la qualité de l’eau – aussi bien de l’eau potable4 que des rejets dans le milieu naturel en lien avec l’assainissement des eaux usées5 – et, d’autre part, des réponses à apporter pour atténuer et s’adapter aux impacts du changement climatique. In fine, pour faire face à cette situation, il conviendrait de doubler le niveau d’investissements au cours des prochaines années.

III. Un nouveau critère de la bonne gestion de la ressource, érigé par les pouvoirs publics : la maîtrise des prélèvements et de la consommation de la ressource en eau

L’été 2022 a conduit à une prise de conscience de l’ensemble des acteurs, qu’ils soient politiques, économiques, industriels ou encore usagers sur la nécessité de préserver la ressource en eau. En mars 2023, le Plan Eau, présenté par le Président de la République a érigé la maîtrise de la ressource en un principe de bonne gestion de cette dernière. Il a été accompagné d’un vaste plan de communication appelant tous les usagers, monde économique, collectivités et citoyens, à plus de sobriété hydrique.

Depuis cette prise de conscience collective, plusieurs commissions et missions parlementaires ont été organisées par l’Assemblée nationale et le Sénat ou encore par France Stratégie et le CESE, témoignant ainsi d’une prise en compte des nouveaux enjeux autour de la ressource en eau.

L’année 2023 a marqué une première année de réduction sensible des volumes d’eau consommés (-3,2%6 avec des baisses records durant la période estivale de 10 à 15%). Cette baisse concernant autant la consommation des industriels, qui investissent aujourd’hui dans des équipements hydro-économes, que celle des usagers domestiques.

Sur le terrain, les opérateurs ont été les témoins de ce changement de paradigme : ils ont ainsi été amenés à accompagner les autorités organisatrices (ex : la Métropole Européenne de Lille, Brive, Eau du Beaufort, Salon de Provence, etc.) dans la mise en œuvre d’engagements de réduction des prélèvements dans la ressource. La dynamique, par ses effets immédiats sur les comportements des usagers, a ainsi conduit à des résultats positifs du point de vue de la maîtrise de la consommation, les consommations d’eau potable ayant donc connu une baisse très importante.

Indépendamment de son caractère vertueux, cette évolution majeure et inédite, conduit de facto à une diminution des recettes pour les opérateurs qu’ils soient publics ou privés du fait du mode de financement des services d’eau et d’assainissement assis sur des volumes. Cette situation impacte en outre l’équilibre économique des Agences de l’Eau qui viennent pourtant apporter un soutien financier à la préservation de la ressource en eau. Les redevances qu’elles perçoivent étant également adossées à la tarification au volume, la baisse de ces derniers affecte leurs ressources financières, amoindrissant ainsi leurs capacités d’accompagnement des collectivités. L’une d’entre elles, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne a d’ailleurs fait le choix de limiter l’accès aux financements publics aux seules collectivités dont le prix de l’eau est supérieur à celui qu’elle a défini, afin de les encourager à investir dans leurs infrastuctures.

IV. Le secteur de l’eau est aujourd’hui fragilisé, notamment en raison d’un modèle économique devenu inadapté

La tarification des services d’eau et d’assainissement repose principalement sur les volumes consommés (€/m3). Plus ces derniers augmentent, plus les recettes des opérateurs de la gestion des services d’eau, qu’ils soient publics ou privés, et des Agences de l’Eau s’accroissent, permettant ainsi de financer les investissements, la mise aux normes, le respect de la réglementation, la protection de l’environnement et la meilleure qualité de service possible aux usagers.

En outre, le modèle économique des services d’eau et d’assainissement, progressivement mis à mal par le déclin des volumes, est essentiellement fondé sur des coûts fixes.

En effet, la structure de coûts des services d’eau et d’assainissement, qu’ils soient opérés par des acteurs publics ou privés, est composée de coûts fixes à hauteur de 80-90%. Cette économie de coûts fixes s’explique par la complexité du fonctionnement des services :

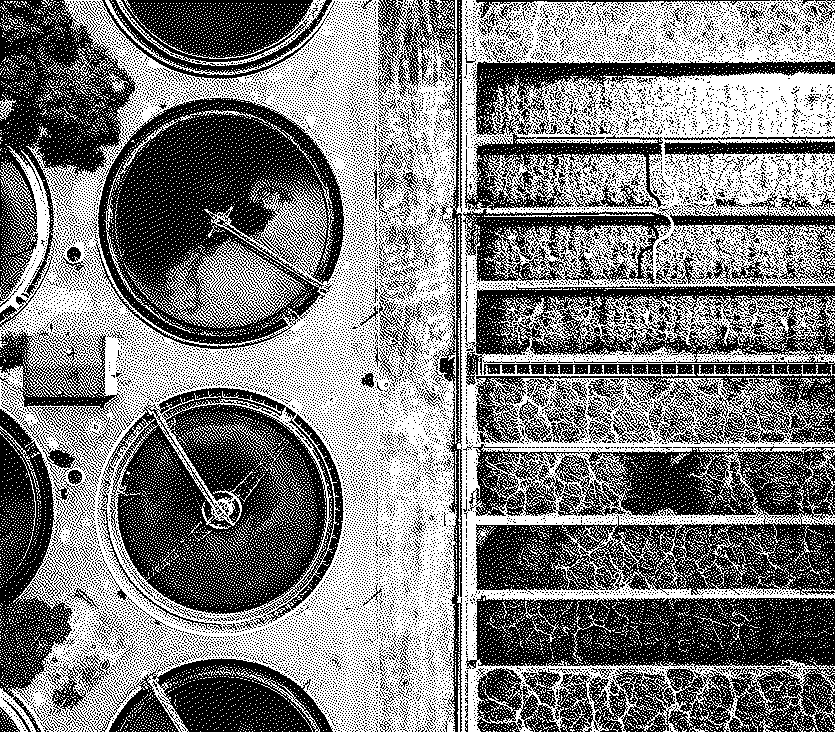

- Quel que soit le volume consommé et rejeté, l’entretien des réseaux est un poste de charges fixes important : entretien des pompes, vannes, tuyaux, réparation des fuites, quel que soit le débit.

- L’eau potable, compte tenu de sa nature périssable, est produite en continu. Elle nécessite structurellement le recours à des réactifs, et à l’énergie pour acheminer l’eau dans les réseaux jusqu’aux postes de consommation, indépendamment du débit.

- Concernant l’assainissement, le système de traitement biologique des eaux usées nécessite un entretien structurel pour préserver le système bactérien fonctionnel, avec un recours à l’électricité pour assurer l’oxygénation des bassins nécessaire à la gestion de la pollution, indépendamment du volume d’eau.

- Enfin, compte tenu du caractère essentiel des services de l’eau (accès à tous quel que soit le montant de l’année et en quantité « illimitée »7), les installations sont, pour une grande partie d’entre elles, conçues pour faire face à des situations extrêmes (ex. inondations…), impliquant des capacités plus importantes d’absorption hydraulique.

- De manière générale sur l’ensemble des services, la main d’œuvre représente une proportion importante des coûts fixes.

A terme, l’incapacité de garantir la couverture des coûts fixes dans le modèle de tarification actuel risque de mettre en péril un secteur essentiel qui fait face à des enjeux structurants, tant en termes d’investissements, de réglementation, de développement des territoires, de souveraineté industrielle que de résilience face au changement climatique et ses effets délétères.

A l’aune de ce nouveau contexte et en cohérence avec le principe originel du modèle français « l’eau paie l’eau », la structure actuelle de la facture d’eau est devenue inadaptée. La facture d’eau comprend une part fixe (abonnement) qui est plafonnée.Le cadre législatif et réglementaire encadre le montant de cette part fixe (au regard de la facture totale) et fixe le principe d’un plafond. L’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales8 prévoit ainsi que :

« I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de l’environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l’eau et du Conseil national de la consommation ».

L’arrêté9 pris en application de cet article prévoit que le montant maximal de l’abonnement ne peut dépasser 30% du coût du service10 pour les communes urbaines, et 40% pour les communes rurales. Les communes touristiques ne faisant, quant à elles, pas l’objet d’un plafonnement de la part fixe.

Or, si les coûts fixes représentent 80-90% des coûts des services d’eau et d’assainissement, la part fixe (abonnement) ne représente en réalité en moyenne que 12-15% de la facture des usagers français. La plupart des contrats renferment donc des niveaux de parts fixes bien en deçà des plafonds réglementaires autorisés, ce qui conduit à faire reposer l’économie des services sur les volumes, à savoir sur une part variable, qui accuse aujourd’hui une baisse significative.

La situation devient dès lors très problématique.

V. Des premiers leviers existent pour faire évoluer le modèle de l’eau

Afin d’assurer la visibilité suffisante aux opérateurs de l’eau, publics comme privés, et afin de mieux corréler la tarification avec la structure de coûts des services d’eau et d’assainissement, il apparaît indispensable de :

a) déplafonner la part fixe des tarifs de l’eau, afin de mieux refléter les coûts supportés et favoriser la robustesse des services.

Ce constat semble de plus en plus faire consensus parmi les parties prenantes du secteur de l’eau et les experts académiques.

Rappelons des éléments fondamentaux :

- Les services publics de l’eau et de l’assainissement sont indispensables à l’économie et à la collectivité dans son ensemble. Ils délivrent une eau potable, de qualité et disponible à tout moment11 pour les usagers, particuliers, collectivités, entreprises et industries, et assurent le traitement des eaux usées, dans le « petit cycle de l’eau »12.

- Si l’eau a pu être considérée comme un bien « gratuit », il est essentiel de rappeler que celle-ci a été traitée, transformée et transportée, et que ces opérations comportent des coûts listés supra. Il s’agit de fait d’un service.

- Le prix de l’eau est intrinsèquement faible par rapport à son utilité sociale et à sa valeur écologique ; sa part est aujourd’hui inférieure à 1% du budget des ménages13 contre 2% pour la téléphonie et 4% pour l’énergie.

- A l’instar des autres secteurs des « utilities » (énergie, télécommunications), l’abonnement doit représenter le coût d’accès au service et l’assurance pour l’usager de pouvoir bénéficier d’un service de qualité, à tout moment.

Toutes choses égales par ailleurs, le déplafonnement ne conduira pas nécessairement à une hausse des prix de l’eau, le rééquilibrage entre part fixe et part variable ayant pour objectif de répercuter au plus juste les coûts du service dans la tarification à l’usager. Toutefois, il faut rappeler, comme mentionné précédemment, que la réalisation des investissements nécessaires en matière de rénovation du patrimoine et d’adaptation aux exigences de la qualité de l’eau en particulier, aura probablement pour effet d’augmenter structurellement le prix du m3 d’eau14 dans les années à venir.

b) d’accompagner le déplafonnement de la part fixe par un volet social adaptable selon les situations et visions politiques : afin d’éviter la pénalisation des petits consommateurs au regard du faible volume d’eau qu’ils consomment, il serait, par exemple, utile d’inclure dans la part fixe la garantie de livraison de premiers m3 de première nécessité.

Par ailleurs, la problématique majeure de protection des usagers vulnérables est cruciale et doit être traitée par des dispositifs spécifiques, indépendamment des modes de tarification pour éviter toute distorsion des tarifs, à l’instar des dispositifs existants dans l’électricité et le gaz. Ces dispositifs peuvent prendre plusieurs formes (recours au Fonds de Solidarité Logement des départements, chèques eau, etc.) et doivent être renforcés pour aider efficacement ces usagers en difficulté.

Propositions :

- Supprimer le plafonnement de la part fixe des tarifs de l’eau dans l’article L.2224-12-4 du CGCT

- Renforcer l’aide aux usagers vulnérables par des dispositifs d’aides spécifiques indépendants de la tarification (FSL, chèques eau, …)

- Inciter les collectivités à être vertueuses en matière d’investissements, en conditionnant les financements des Agences de l’Eau à la fixation par les collectivités d’un prix de l’eau supérieur à un montant défini par la loi, tout en tenant compte des contingences locales

c) de considérer la performance, en particulier en termes de maîtrise de la consommation hydrique comme l’un des nouveaux critères d’une réforme efficiente : le modèle actuel ne délivre aucune incitation à la réduction des volumes consommés et le développement des contrats de performance en la matière reste limité, compte tenu de l’absence de dynamique forte autour de la valorisation de la performance.

Certains contrats comprennent déjà une partie de la rémunération des délégataires liée à la performance en matière de sobriété. C’est le cas de l’agglomération de Brive qui a fixé comme objectif une réduction de 21% de la quantité d’eau prélevée dans le milieu naturel aux bornes du contrat. Cet objectif est ensuite traduit dans un modèle économique et contractuel qui lie la rémunération du délégataire à la baisse annuelle des volumes. Toutefois, ce type de contrat est minoritaire et peu efficient, car le cadre national et contractuel d’incitation à la performance n’est pas en place.

Le facteur de succès réside dans la valorisation économique de la performance dans les schémas contractuels.

L’inscription d’objectifs de réduction des volumes d’eau consommés de 10% en 2030, voire de 25% d’ici 204015, sur le territoire nécessite de disposer d’une valorisation de la performance, faute de quoi cet objectif ne pourra être atteint, sauf à mettre en péril l’équilibre économique des services d’eau et d’assainissement.

Les services d’eau et d’assainissement ne disposent pas de dispositifs d’application des objectifs de réduction de volumes de commodités consommés, comme cela peut être le cas dans le secteur de l’énergie avec le dispositif des certificats d’économies d’énergie qui permet aux fournisseurs d’énergie de réaliser des économies d’énergie quantifiables dont les coûts d’atteinte sont répercutés dans la facture de l’usager. En l’absence de tels dispositifs administrés, et pour pouvoir expliquer cette évolution auprès des usagers, il sera indispensable de prévoir une obligation aux collectivités de valoriser économiquement la réduction des volumes d’eau auprès des usagers, par des systèmes de rémunération de l’atteinte d’objectifs d’économies d’eau.

Ces dispositions doivent pouvoir être inscrites dans la loi. La déclinaison contractuelle relevant ensuite des collectivités et de leur libre administration. Toutefois, il pourrait être envisagé des modèles-types ou clauses de performance-types avec des standards de cahiers des charges pour les accompagner dans la bonne réalisation de cette politique publique de sobriété hydrique.

Enfin, il s’agira de valoriser les externalités positives, notamment celles rendues possibles par les services d’assainissement, en matière de production d’énergie (valorisation des boues en biométhane, énergie verte et locale), et de préservation des milieux aquatiques (restauration, préservation de la biodiversité, etc.).

Propositions :

- Inscrire dans la loi le principe de valorisation économique de la préservation de la ressource pour accompagner l’évolution du modèle auprès des collectivités et des usagers

- Proposer des modèles-typess ou clauses-types pour aider l’implémentation des contrats de performance pour les collectivités