Retrouvez l’observatoire de la transition juste en cliquant ici (version en langue anglaise ici)

Un soutien massif à la lutte contre le changement climatique

La prise de conscience de l’ampleur du changement climatique est aujourd’hui largement partagée. La deuxième édition de l’Observatoire“Transition Juste” réalisée par BNP Paribas en avril 2024, dont Terra Nova est partenaire, révèle que 70% des personnes interrogées1 se disent anxieuses vis-à-vis du changement climatique et de ses conséquences. La Turquie, avec 93% de personnes anxieuses, et l’Italie, avec 84%, sont largement en tête, tandis que l’Allemagne se place en dernière position avec 55% de personnes interrogées. Les événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, fortes pluies) ont été particulièrement fréquents et intenses ces dernières années. De fait, 59% des personnes interrogées se sentent personnellement affectées par les effets du changement climatique.

Pour la deuxième année consécutive, cette étude montre que le nombre de personnes anxieuses vis-à-vis du changement climatique est plus élevé que le nombre de personnes personnellement affectées, ce qui témoigne de la prise de conscience globale de cet enjeu.

Parmi les nombreux acteurs agissant pour la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, les citoyens citent d’abord les scientifiques (67% de citoyens interrogés les considèrent comme un acteur essentiel de la lutte contre le changement climatique). En deuxième position, les entreprises du secteur de l’énergie sont considérées comme un acteur central dans la lutte contre le changement climatique par 53% des interrogés, score en augmentation de 10 points de pourcentage par rapport au dernier sondage. Aux yeux d’un nombre toujours plus important de citoyens, les entreprises du secteur énergétique ont donc entamé leur transition énergétique. Parmi les décideurs publics, les citoyens considèrent que ce sont les acteurs supranationaux, l’Union Européenne (53%) et l’ONU (44%), ou les responsables politiques au niveau local (41%) qui sont les plus actifs là où l’action des responsables politiques au niveau national (38%) est considérée comme moins importante. Les citoyens se représentent le changement climatique comme un enjeu mondial tout en pointant la nécessité de s’adapter aux spécificités de chaque territoire.

Les résultats de l’enquête, concernant la prise de conscience des citoyens et les acteurs clés de la transition énergétique, résonnent particulièrement avec les nouvelles estimations du Citepa publiées ce 23 mai. D’après l’organisation, les émissions de gaz à effet de serre françaises ont diminué de 5,8% (-22,8 Mt CO2e) entre 2022 et 2023 hors puits de carbone. Les émissions françaises annuelles ont ainsi atteint un minimum record. Le budget carbone sur la période 2019-2023 de la SNBC-2 est respecté si l’on prend le total hors puits carbones mais n’est pas respecté si l’on inclut les puits carbones (380 Mt émis contre un budget de 379 Mt). Malgré cela, 2023 reste une année inédite où tous les grands secteurs émetteurs participent à une baisse d’émissions sans que cela ne soit lié à une crise économique majeure comme ce fut le cas avec l’année Covid. Certes, les hivers particulièrement doux et la hausse récente des prix de l’énergie expliquent en partie la baisse d’émissions. Cependant, ce record montre aussi que les actions contre le changement climatique ont déjà des effets, ce dont les citoyens européens semblent avoir conscience. Cette baisse des émissions est-elle en partie liée à la prise de conscience citoyenne massive ? Il n’est pas possible de l’affirmer mais les perceptions citoyennes tout comme les baisses d’émissions effectives montrent que la lutte contre le changement climatique est désormais au cœur de nos vies.

Les citoyens européens sont prêts à des mesures plus ambitieuses

A ceux qui affirment que les individus ne sont pas prêts à changer leurs comportements pour lutter contre le changement climatique, les résultats de l’enquête 2024 démontrent au contraire que les mentalités évoluent rapidement sur ce point. En 2022, 58% des citoyens considéraient qu’on leur demandait le bon niveau d’efforts ou pas assez d’efforts dans la lutte contre le changement climatique et ils sont 66% en 2023. Ainsi, les citoyens qui considèrent qu’on leur demande trop d’efforts sont non seulement en minorité, mais sont aussi de moins en moins nombreux. De plus, lorsque les individus ont changé de comportements, la grande majorité maintient ces transformations dans la durée. 91% de ceux qui avaient limité le chauffage et/ou climatisation de leur logement ont conservé ce comportement et 90% ont continué de limiter leurs déplacements en avion. Si les changements de pratiques sont longs à mettre en place, ils semblent définitifs une fois adoptés. De plus, les mesures politiques prises pour accompagner ces changements sont suivies d’effets. En France, 70% des personnes interrogées achètent des produits de seconde main ou favorisent une réparation, soit une augmentation de 7 points de pourcentage, ce qui place le pays largement au-dessus de la moyenne. Les nombreuses campagnes de sensibilisation lancées en 2023 par les pouvoirs publics et la mise en œuvre de dispositifs tels que le “bonus réparation” semblent avoir porté leurs fruits.

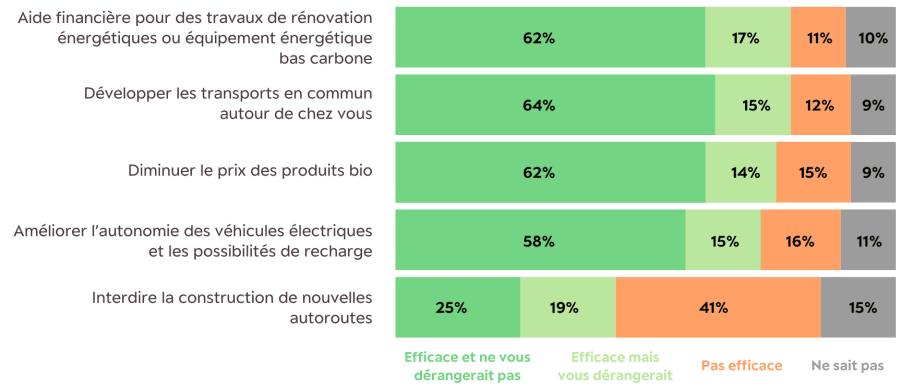

Lorsqu’on les interroge sur les mesures les plus efficaces à mettre en place pour la transition énergétique, les citoyens privilégient les mesures qui ne pèsent pas sur leur pouvoir d’achat. Aux yeux des citoyens, les mesures impliquant des aides financières publiques sont celles qui paraissent le plus efficaces. De même, le développement de nouvelles infrastructures est une solution qu’ils approuvent. Non seulement ces mesures sont considérées comme efficaces mais elles ne dérangent pas une majorité des citoyens interrogés (Figure 1). L’interdiction de construire de nouvelles autoroutes fait néanmoins exception parmi ce panel de mesures largement acceptées.

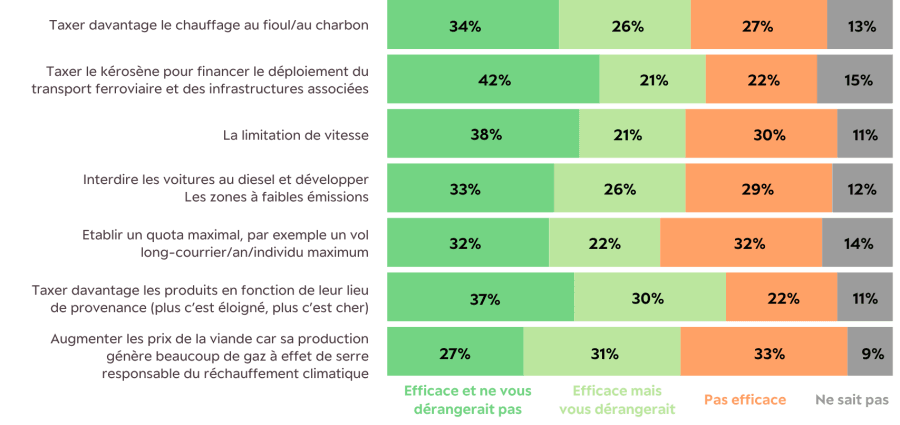

Les mesures contraignantes (obligations ou taxes) paraissent efficaces à un moins grand nombre d’interrogés. Néanmoins, une majorité les considèrent efficaces, même lorsqu’elles sont très contraignantes. Ainsi, les contraintes financières (taxes sur le chauffage au fioul/charbon, augmentation du prix de la viande et des produits en fonction de leur lieu de provenance) sont considérées comme efficaces en majorité. Même les limitations (quotas de vols, limitation de vitesse, interdiction des voitures à diesel) enregistrent de hauts niveaux d’acceptabilité sociale. La majorité des citoyens interrogés considèrent qu’établir des contraintes serait efficace dans la lutte contre le changement climatique.

Lassitude face à l’urgence climatique et érosion des comportements

Malgré la prise de conscience généralisée des enjeux climatiques et de la nécessité de mesures fortes pour y faire face, la part de personnes anxieuses vis-à-vis du changement climatique et de ses effets est en baisse dans l’ensemble des pays interrogés. On observe aussi une baisse de la mobilisation individuelle des citoyens européens, un peu moins enclins en 2023 à changer leurs comportements individuels. S’ils sont 77% à avoir limité le chauffage et/ou la climatisation de leur logement en 2023, ils étaient 80% en 2022. De même, les 60% ayant limité leurs déplacements en voiture étaient 65% en 2022. Ainsi, les changements de comportements au niveau individuel pour lutter contre le changement climatique sont moins systématiques. Dans l’ensemble, l’acceptabilité sociale des mesures à mettre en place (Figure 1 et 2) est aussi en léger recul par rapport à 2022. Doit-on y voir le signe d’une lassitude et d’une érosion du sentiment d’urgence ?

Il semblerait en effet que d’autres urgences aient pris le devant des enjeux climatiques. En 2022, les effets du changement climatique étaient la deuxième préoccupation des européens derrière le pouvoir d’achat. Cette deuxième édition met en lumière un recul de la préoccupation climatique remplacée par une forte préoccupation concernant la situation internationale. De l’Ukraine à Gaza, l’urgence de la guerre a supplanté l’urgence climatique qui, dans un contexte d’intensification des crises, semble devenir un élément stable du paysage politique.

Surtout, l’impact économique de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique est un sujet d’inquiétude pour un nombre croissant de citoyens. Si 64% d’entre eux pensent que la transition énergétique a un effet positif sur leur qualité de vie et leur bien-être, ils considèrent qu’elle a des effets négatifs sur l’activité économique du pays (49%), sur leur facture d’énergie (52%) et surtout sur leur pouvoir d’achat (66%). En Allemagne et en France, la part de personnes qui perçoivent des effets négatifs à la transition énergétique est significativement plus élevée sur les sujets économiques. En effet, le pouvoir d’achat est devenu une préoccupation majeure pour les citoyens européens. C’est particulièrement le cas en Turquie où 49% des interrogés en font leur principale préoccupation et en France où cela concerne 42% des interrogés.

Le coût de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique est désormais connu. En France, le rapport de Jean Pisani-Ferry et de Selma Mahfouz, “Les incidences économiques de l’action pour le climat”, rappelle “qu’il va nous falloir faire en dix ans ce que nous avons eu de la peine à faire en trente ans”. Selon ces deux économistes, le coût économique et social du changement serait supporté à moitié par la puissance publique, à hauteur de 34 milliards d’euros par an et à moitié par le secteur privé (entreprises et ménages). Désormais chiffrés, les impacts de la lutte contre le changement climatique ont fait l’objet d’une prise de conscience massive. 36% des personnes interrogées craignent par exemple que leur emploi, leur entreprise ou leur secteur d’activité soient affectés par le changement climatique. La mobilisation s’érode et les peurs s’installent à un moment où l’on entre “dans le dur” de la transition énergétique.

En 2021, le rapport d’Olivier Blanchard et Jean Tirole notait l’existence d’un fossé entre l’inquiétude des Français face au changement climatique et leur réticence à prendre conscience du coût économique des changements. Cette étude montre que ce fossé se comble progressivement avec pour revers une peur grandissante concernant les coûts des changements à venir.

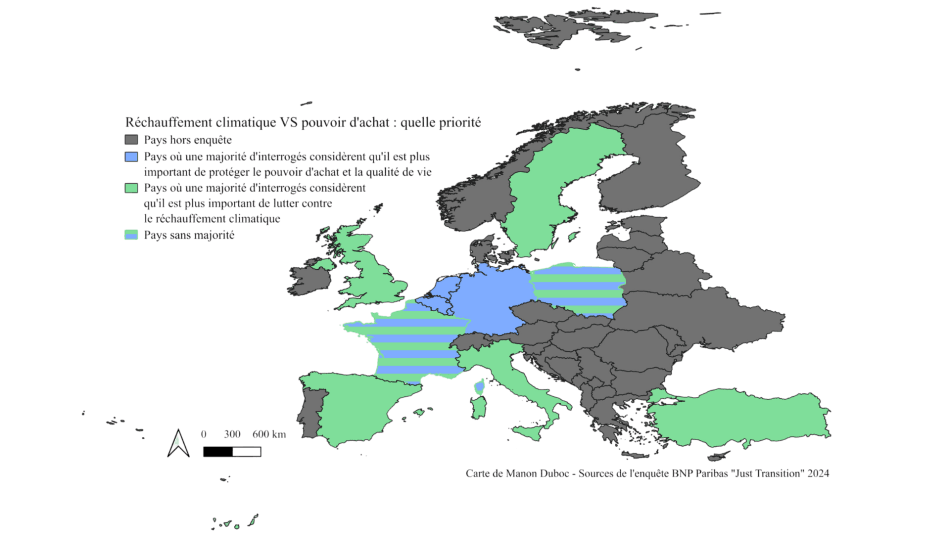

Si les enjeux économiques prennent une place croissante dans les préoccupations des citoyens européens, cela n’évacue pas l’importance de la lutte contre le changement climatique à leurs yeux. Ainsi, lorsque les citoyens doivent choisir entre les deux priorités, 48% des citoyens interrogés choisissent la lutte contre le changement climatique et seulement 38% le pouvoir d’achat (14% ne sait pas). La Figure 3 montre les différences entre les pays sur ces questions. On voit ainsi que les pays particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique, la Turquie, l’Italie ou l’Espagne, considèrent que cet enjeu est plus important que la défense du pouvoir d’achat. A l’inverse, les citoyens du Benelux et l’Allemagne favorisent le pouvoir d’achat et la qualité de vie à la lutte contre le changement climatique. Au-delà de ce premier élément d’explication, l’orientation des politiques publiques et la situation économique des pays entrent aussi en compte, ce qui explique que la Suède soit par exemple majoritairement en faveur de la lutte contre le changement climatique.

La transition ne sera acceptable qu’avec davantage de justice sociale

Les résultats de l’enquête montrent que les préoccupations d’ordre économique sont fortement corrélées à une peur que les mesures de transition énergétique et les effets du changement climatique ne creusent les inégalités sociales. Ainsi, 64% des citoyens interrogés considèrent que la lutte contre le changement climatique va générer des inégalités sociales alors qu’ils n’étaient que 61% en 2023. Les inégalités en fonction du niveau de vie seront particulièrement creusées, que ce soit entre les catégories aisées et les plus modestes (72%) ou en termes de pouvoir d’achat (66%). Le mode de vie et les pratiques quotidiennes apparaissent aussi comme un facteur d’inégalités dans la lutte contre le changement climatique aux yeux des citoyens européens : 74% considèrent que cette lutte va générer des inégalités entre ceux qui sont obligés de prendre la voiture et ceux qui peuvent faire autrement. Enfin, les inégalités territoriales seront aussi creusées à la fois entre les pays (67%) et entre les urbains et les ruraux (66%). La peur que la lutte contre le changement climatique ne creuse les inégalités sociales est particulièrement forte en Belgique (72%) et en France (74%), et particulièrement faible au Royaume-Uni (56%).

Le rapport de Jean Pisani-Ferry et de Selma Mahfouz est très clair sur ce point : la transition écologique est spontanément inégalitaire. Le coût économique de cette transition doit être équitablement réparti pour qu’elle soit socialement acceptable. Cette affirmation est confirmée par les résultats de l’enquête qui attestent de la demande citoyenne d’une transition juste. Les citoyens valorisent particulièrement les mesures redistributives visant à réduire les inégalités générées par le changement climatique ou ses effets. Parmi les 10 mesures proposées, la mise en place d’un système de redistribution de la richesse faisant contribuer davantage les plus riches arrive en tête avec 33% de citoyens favorables. Tenir compte de la vulnérabilité des personnes dans les mesures de lutte contre le changement climatique est nécessaire pour 30% des interrogés. 28% d’entre eux souhaitent aussi que soit pris en compte le fait que certains individus polluent plus que d’autres. Ainsi, l’exigence de justice environnementale est très forte parmi ces citoyens européens. Les mesures concernant l’information des citoyens, l’éducation des enfants et des citoyens par les autorités sont aussi retenues mais à des pourcentages légèrement plus bas. La transition énergétique ne pourra se faire sans justice sociale : cette idée semble partagée par une majorité de citoyens.

Conclusion

L’enquête “Transition Juste” menée par BNP Paribas montre que les préoccupations liées au changement climatique et les actions pour la transition énergétique sont en léger recul. On pourrait y voir le signe d’une lassitude des citoyens européens désormais préoccupés par d’autres urgences. N’est-ce pas plutôt le signe d’une prise de conscience de l’ampleur du coût économique et social des transformations nécessaires ? N’est-ce pas plutôt une peur, confortée par les prévisions climatiques et macroéconomiques, au moment où l’on entre “dans le dur” des changements ? Plus nous prenons la mesure du coût de la transition, plus l’exigence de justice sociale de la part des citoyens s’affirme. La transition juste est nécessaire pour ne pas accentuer les inégalités socio-territoriales. Politiquement, elle semble aussi indispensable dans un moment politique où certains partis conservateurs, ayant abandonné leurs discours climatosceptiques, essaient d’opposer réduction des inégalités et lutte écologiste. Alors que 80% des personnes interrogées considèrent qu’une transition juste est un enjeu central des élections européennes du 9 juin, il paraît indispensable de ne pas laisser cette question de la justice sociale à l’extrême droite européenne.