La mission de HOP dans la lutte contre l’obsolescence programmée

Depuis 2015, l’association HOP – Halte à l’Obsolescence Programmée s’emploie à sensibiliser, informer et agir pour prolonger la durée de vie des produits. En s’appuyant sur des leviers juridiques et de sensibilisation, nous visons à mettre un terme à l’obsolescence programmée pour des raisons environnementales, puisque 80%1 de l’empreinte environnementale des produits numériques est générée au moment de leur production. Mais aussi pour protéger les consommateur.rices et leur pouvoir d’achat.

En 2015, la France est devenue le premier pays au monde à criminaliser l’obsolescence programmée. Défini comme « un ensemble de techniques, notamment logicielles, utilisées par un fabricant de produits pour réduire délibérément la durée de vie du produit », ce délit est inscrit dans le Code de la consommation. Cette avancée juridique était une première étape cruciale pour réguler des pratiques contraires à l’intérêt public. Malgré une amende d’Apple suite à une plainte de l’association en 2017, aucune condamnation n’a encore été prononcée pour ce délit près d’une décennie après son entrée en vigueur. HOP met un point d’honneur à continuer la bataille juridique pour qu’enfin la loi soit appliquée.

Promulguée en 2020, la loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC) a permis de franchir une étape supplémentaire dans l’allongement de la durée de vie des produits. En mettant en avant la réparation, le réemploi et l’écoconception, cette loi positionne la France comme un leader européen dans la lutte contre l’obsolescence programmée. 5 ans après, HOP revient sur les nombreuses dispositions permises par cette loi et en fait le bilan.

Focus sur le bonus réparation

Le bonus réparation, financé par une partie des contributions des éco-organismes, couvre cinq grandes catégories de produits : les appareils électriques et électroniques, le textile, les articles de bricolage et de jardin, les articles de sport et de loisir et les articles d’ameublement. Cette aide, variant de quelques euros à 60 euros selon les produits, est directement déduite de la facture chez un réparateur labellisé. En ne faisant incomber aucune formalité administrative pour les consommateurs, ce dispositif vise à réduire le frein financier qui empêche 68 %2 des Français de faire réparer leurs produits.

1,5 million de réparations ont été financées grâce au bonus. Pour autant, les résultats restent mitigés.

Seulement 30 % de l’enveloppe totale ont été utilisés selon les derniers communiqués des éco-organismes et les cahiers des charges. Aujourd’hui, seulement un tiers des sites de réparation d’équipements électriques et électroniques en France sont labellisés. De plus, selon une étude réalisée par HOP en janvier 2024, 78 %3 des réparateurs non labellisés n’envisagent pas d’adhérer au programme. Ce constat souligne l’importance de simplifier et rendre accessible financièrement la labellisation pour toutes les filières en premier lieu.

Les indices de réparabilité

Depuis leur introduction par la loi, les indices de réparabilité s’appliquent à huit catégories de produits : les lave-linge (à chargement frontal ou par le haut), les smartphones, les ordinateurs portables, les tondeuses à gazon électriques, les lave-vaisselle, les aspirateurs et les nettoyeurs à haute pression et anciennement les téléviseurs (désormais concernés par l’indice de durabilité). Chaque produit se voit attribuer une note sur 10, calculée selon cinq critères principaux :

- La documentation technique disponible ;

- La facilité de démontage ;

- La disponibilité des pièces détachées ;

- Le prix des pièces détachées ;

- Un critère supplémentaire spécifique à chaque catégorie.

Cet indice a pour double objectif d’éclairer les consommateurs sur les possibilités de réparation des produits et d’inciter les fabricants à améliorer leurs performances pour se différencier de la concurrence.

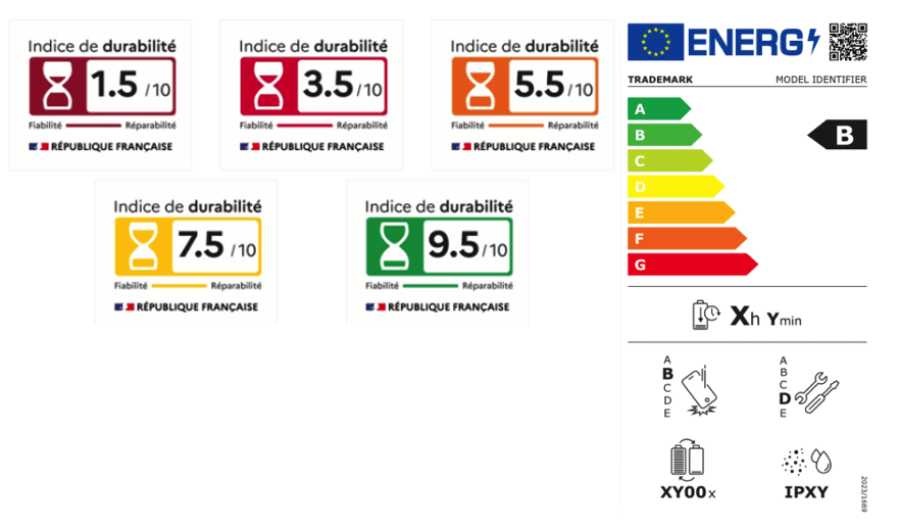

Vers un indice de durabilité en 2025

Depuis le 8 janvier 2025 pour les téléviseurs et à partir du 8 avril pour les lave-linge, les produits seront évalués non plus selon un indice de réparabilité, mais selon un indice de durabilité, incluant des critères de fiabilité et de robustesse. En plus des éléments liés à la réparabilité, cet indice prendra en compte :

- La résistance aux chocs et à l’usure ;

- La facilité d’entretien et de maintenance ;

- La durée et les conditions des garanties commerciales.

Cette évolution marque une avancée notable, notamment grâce à la transparence accrue exigée des fabricants, qui doivent rendre publiques leurs grilles de calcul sur le site data.gouv. Cette mesure renforce la possibilité pour les associations de consommateurs et les autres parties prenantes, en complément des autorités publiques, de contrôler la fiabilité des notes attribuées.

Ces indices tiennent-ils leur promesse ?

D’après une étude4, depuis l’introduction de l’indice de réparabilité en France, les fabricants adaptent leurs modèles d’affaires pour intégrer la réparation dans leurs stratégies. Cette mesure stimule l’innovation et favorise la transition vers une économie circulaire.

En effet, l’indice encourage les entreprises à inclure la réparabilité dès la phase de recherche et développement, améliorant ainsi l’éco-conception des produits. Par exemple, certains fabricants intègrent des compteurs d’utilisation pour fournir des données sur l’usure des appareils aux réparateurs. Les critères de réparabilité influencent la conception et la fabrication, améliorant la disponibilité des pièces détachées et simplifiant les instructions de réparation. Ces évolutions profitent aux consommateurs, aux réparateurs et aux entreprises, en réduisant les coûts de réparation et permettant d’anticiper les attentes des consommateur.ices en matière de durabilité.

Malgré leurs avantages, les indices actuels présentent des limites. Leur champ d’application reste étroit, excluant des produits du quotidien pourtant emblématiques de la surconsommation. Par exemple :

- Les écouteurs sans fil, avec 37 millions d’unités vendues en 2020 en Europe5, affichent une réparabilité très faible, selon le baromètre FNAC/Darty.

- Les grille-pain, présents dans 78 % des foyers français6, sont également concernés par une durée de vie limitée.

HOP demande à ce que l’indice de durabilité soit étendu à ces produits, mais également aux casques et enceintes sans fil, aux vélos ainsi qu’à d’autres petits électroménagers comme les bouilloires. L’extension de ces indices serait une avancée cruciale pour encourager la réparabilité et la durabilité sur un spectre plus large.

De plus, les contrôles réalisés par la DGCCRF sur l’exactitude des notes pourraient être renforcés. L’absence d’inspections régulières limite le potentiel de ces indices à gagner en crédibilité. Les contrôles deviennent d’autant plus cruciaux depuis l’introduction des éco-modulations au 1er janvier. HOP a participé aux réunions stratégiques de la DGCCRF qui souhaitent intensifier ces contrôles.

Les éco-modulations : une opportunité manquée ?

À partir du 1ᵉʳ janvier 2025, une éco-modulation est appliquée aux équipements électriques et électroniques (EEE) en fonction de la note obtenue à l’indice de réparabilité ou de durabilité. L’objectif est que les consommateur·ices achètent un produit dont l’éco-conception est répercutée sur le prix HT. L’éco-modulation permet la modulation du montant de l’éco-contribution permettant ainsi de faire augmenter où baisser le prix du produit. Cette nouveauté prévoit depuis le 1er janvier des bonus pour les produits affichant un indice élevé. Par exemple, un smartphone avec un indice supérieur à 9,2 peut bénéficier d’un bonus de 20 euros TTC.

HOP déplore l’absence de malus dans ce dispositif, initialement prévu. L’introduction d’un malus aurait permis de pénaliser les moins bons élèves et d’accélérer la transition vers des modèles plus durables et éco-conçus. HOP, avec d’autres parties prenantes, avait activement participé à la consultation sur ce projet. Malheureusement, la nouvelle version, reprise en main par les éco-organismes, n’inclut plus cette dimension punitive.

Union européenne : un indice peu ambitieux

L’introduction d’un indice de réparabilité à l’échelle européenne est une étape très positive, et il est encourageant de voir les travaux français s’étendre à l’ensemble de l’Union européenne. Cette harmonisation est essentielle pour informer plus de 450 millions de personnes dans les 27 États membres sur la durabilité des produits. Cependant, le diable se cache dans les détails : les dispositions proposées au niveau européen risquent de remettre en cause les progrès réalisés en France, car les mesures sont nettement moins ambitieuses.

Trois limitations majeures de l’indice européen :

- Absence de critère de prix : le prix des pièces détachées est exclu de l’indice de durabilité européen. Or, le prix est un facteur crucial : si un produit est techniquement réparable mais qu’il n’est pas financièrement viable à réparer, l’indice de réparabilité perd de sa pertinence. D’ailleurs, 88 %7 des consommateurs s’attendent à ce que l’indice de réparabilité inclut ce critère.

- Points attribués trop facilement : les fabricants obtiennent 1 point pour presque tous les critères en respectant simplement les minimums réglementaires, alors qu’en France, des points sont attribués seulement si les fabricants vont plus loin que la loin. Un pré-requis évident pour éviter tout risque de greenwashing !

- Manque de lisibilité : l’indice sera affiché à côté d’autres informations sans note agrégée, ce qui rendra difficile la comparaison rapide des produits par les consommateur.ices. Cette dispersion des informations pourrait empêcher les consommateurs d’identifier facilement les produits qui sont réellement plus durables et réparables.

Normes ESPR : des réglementations qui vont dans le bon sens

Les actes délégués de l’Union européenne en matière d’écoconception restent intéressants pour concrètement allonger la durée de vie des produits via la réparation. Le texte8 relatif aux smartphones et aux tablettes, qui entrera en vigueur en juillet 2025, comprend des exigences minimales innovantes :

- L’obligation de disponibilité des pièces pendant au moins 7 ans.

- La maintenance des logiciels pendant au moins 5 ans.

- Un délai de livraison des pièces ne pouvant pas excéder 5 jours.

- Pouvoir démonter facilement certaines pièces ou d’utiliser des fixations réutilisables.

Des réglementations sont également envisagées pour d’autres produits tels que les sèche-linge, les imprimantes, les ordinateurs, les aspirateurs et les appareils de cuisson.

Nos recommandations pour améliorer l’efficacité de la loi Agec

- Confier à l’ADEME la mise en œuvre des fonds de réemploi/réutilisation et de réparation, en lieu et place des éco-organismes, leur gouvernance entrant en conflit d’intérêts avec ces missions. Cette recommandation fait échos à la proposition n°99 du rapport de performances et gouvernance des filières REP)

- Mettre en place une communication nationale harmonisée entre les éco-organismes, avec un nom unique pour le bonus, un annuaire commun etun site internet centralisé afin de clarifier l’accès au bonus pour les consommateur·ices. Cet enjeu a également été rappelé par le rapport de la mission d’évaluation de l’impact de la loi Agec10, dans sa proposition n°8.

- Lancer une grande campagne de communication nationale, à l’image de celles menées pour recruter dans l’armée, afin de valoriser les métiers de la réparation comme des professions d’avenir au cœur de la transition écologique et créer des vocations.

- Étendre l’indice à d’autres catégories de produits

Augmenter le nombre de produits concernés par l’indice, comme les écouteurs, casques et enceintes sans-fil, les grilles pains, les bouilloires ou les vélos électriques

- Rendre obligatoire l’affichage de l’indice dans les publicités pour améliorer la transparence auprès des consommateur·rices et mettre en place un arsenal de contrôle rigoureux pour garantir la véracité des indices affichés.

- Adopter un indice européen harmonisé

Promouvoir un indice européen aligné sur la méthodologie française, incluant impérativement le prix des pièces détachées, pour renforcer l’harmonisation des standards de réparabilité et de durabilité.

Instaurer un véritable système de bonus-malus :

- Pour inciter efficacement les fabricants à adopter des pratiques d’écoconception et favoriser un marché plus durable, il est essentiel de mettre en place un véritable système de malus. Ce dispositif viserait à pénaliser les produits les moins durables ou réparables, dissuadant ainsi les fabricants de privilégier des stratégies centrées sur le profit au détriment de la durabilité.

- Le système de bonus-malus devrait élargir ses critères au-delà du recyclage pour ccorder une place prépondérante à la durabilité des produits et à leur réparabilité.